来源:游特 编辑:CC520WW 更新时间:2025-05-22 23:04:49

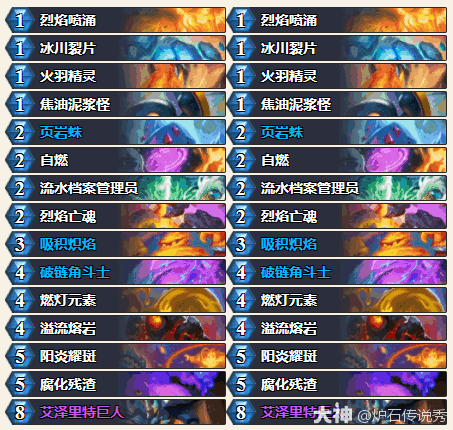

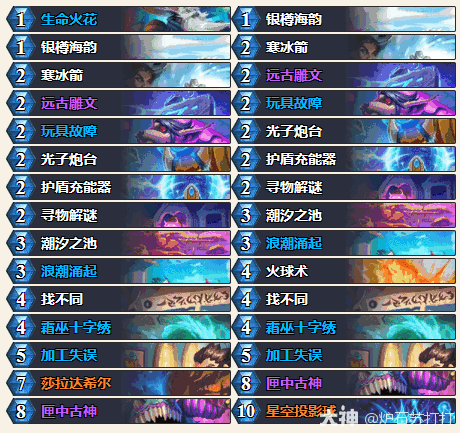

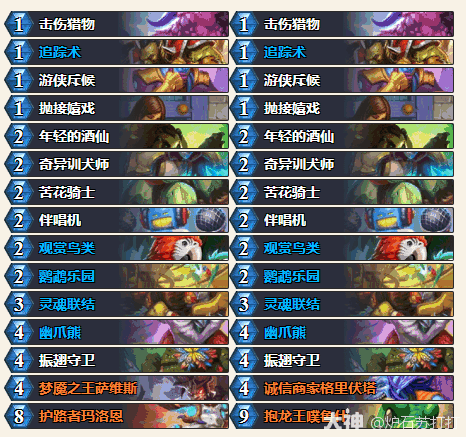

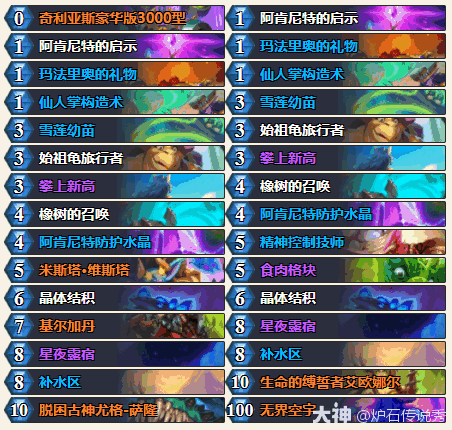

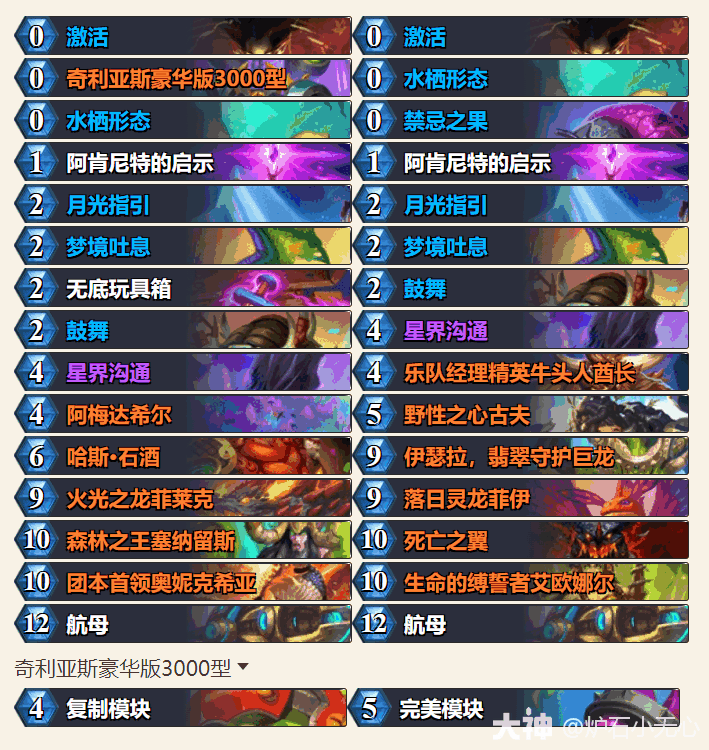

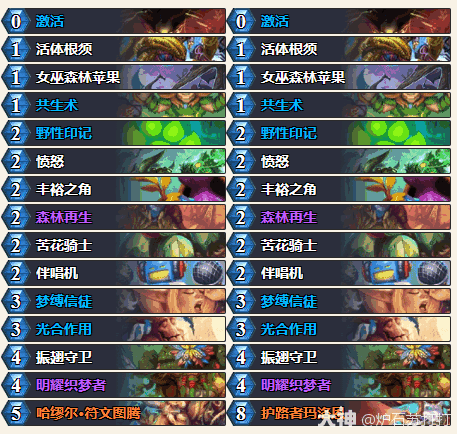

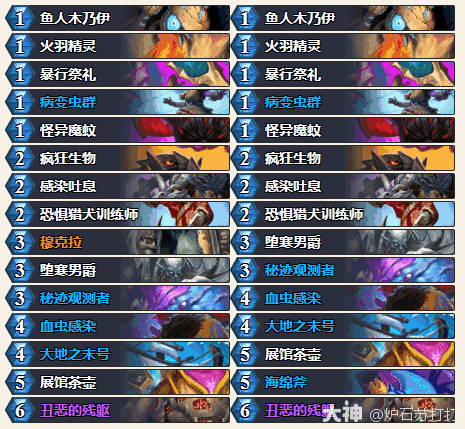

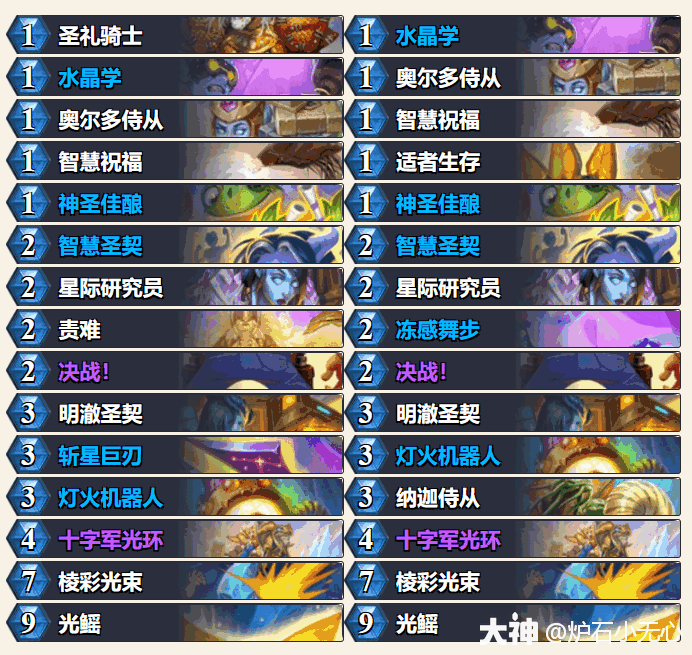

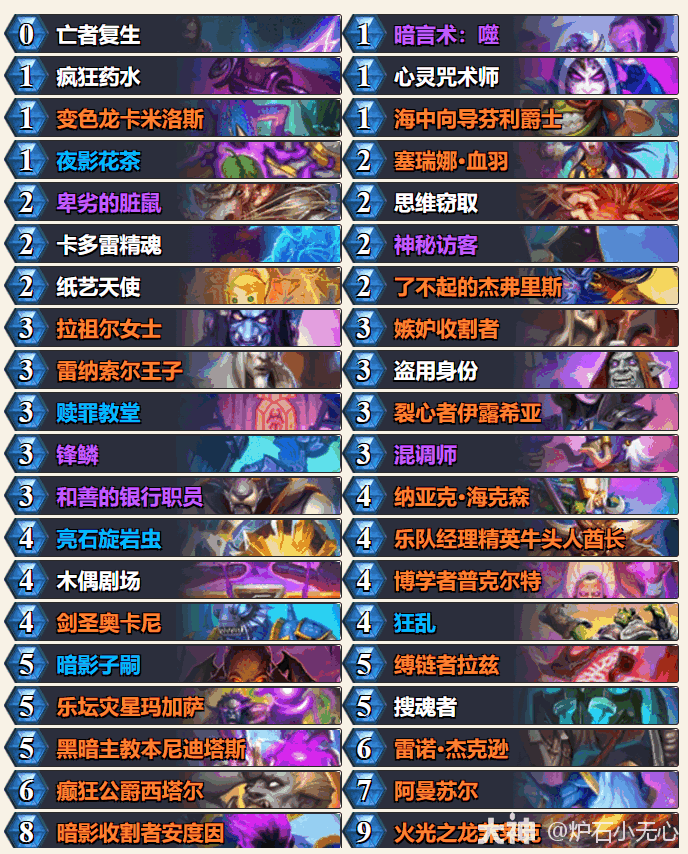

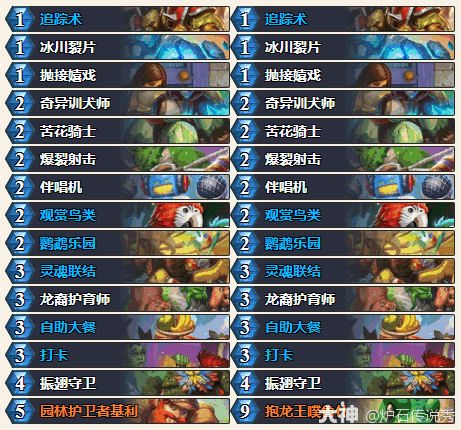

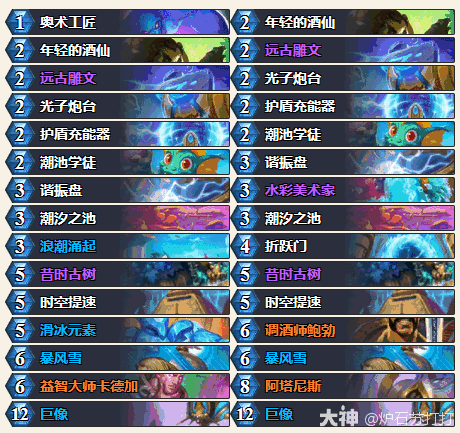

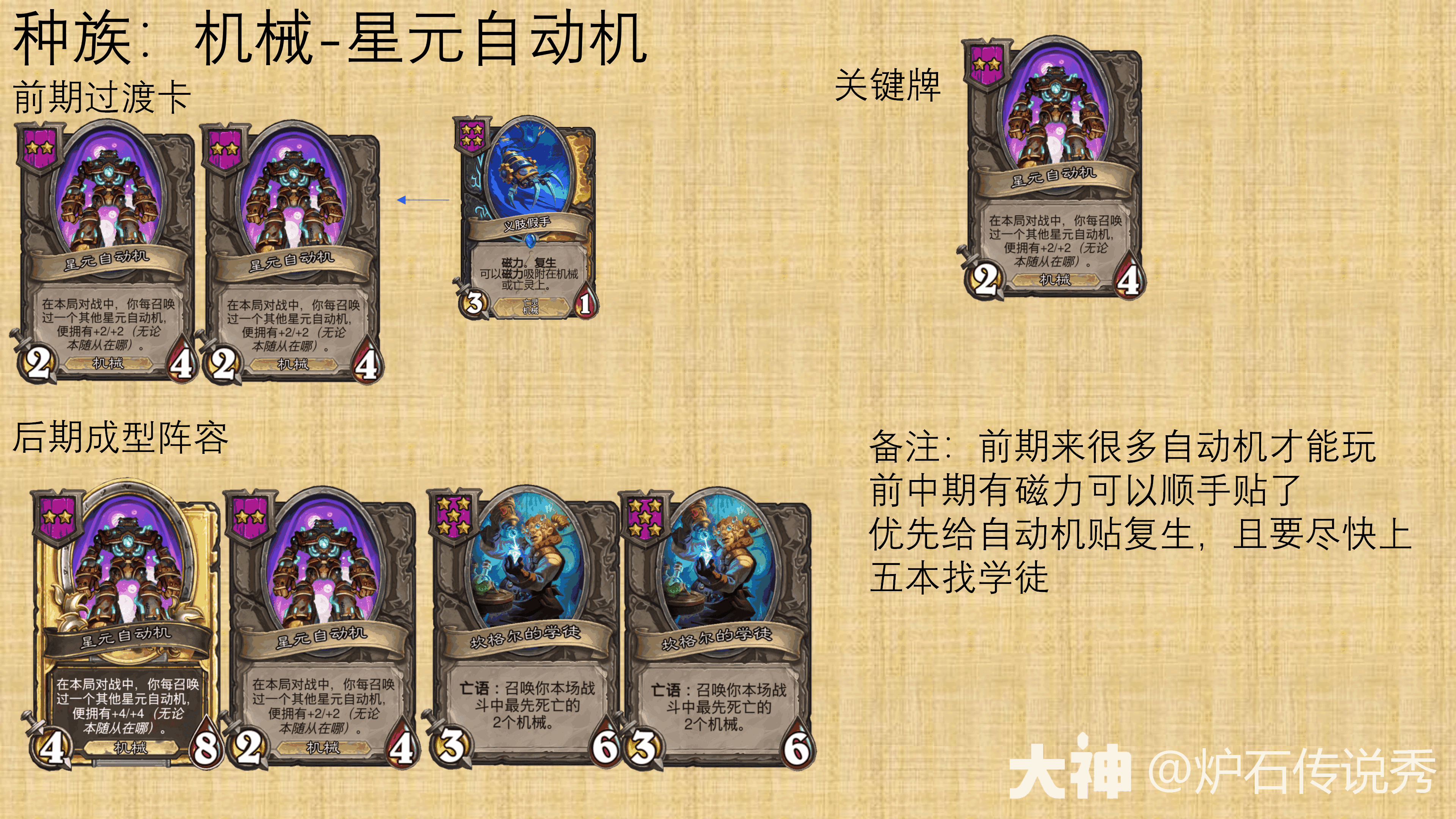

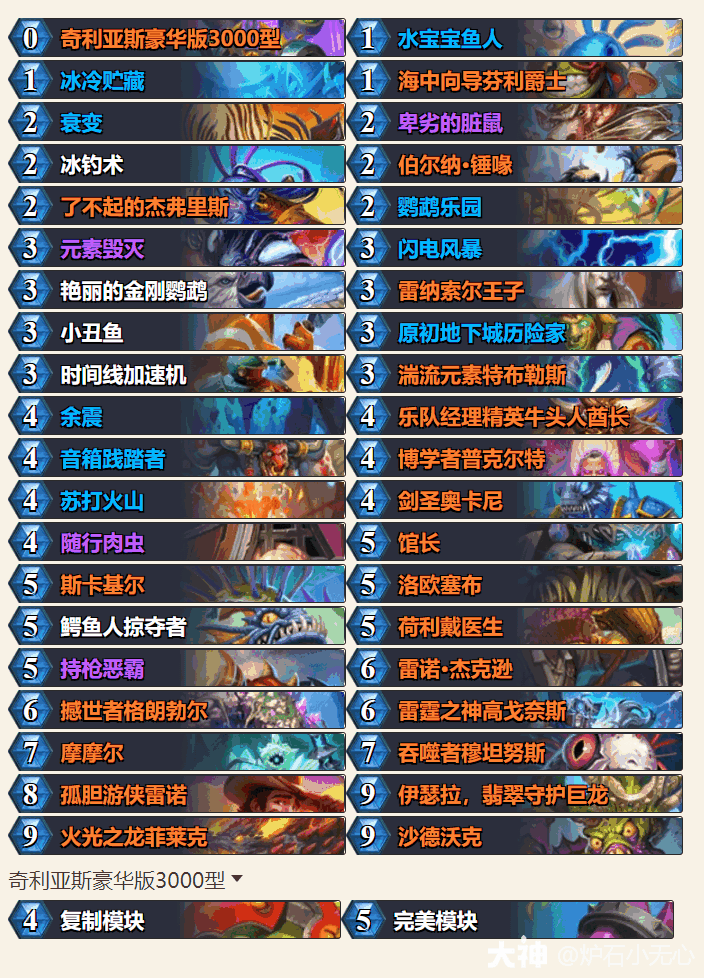

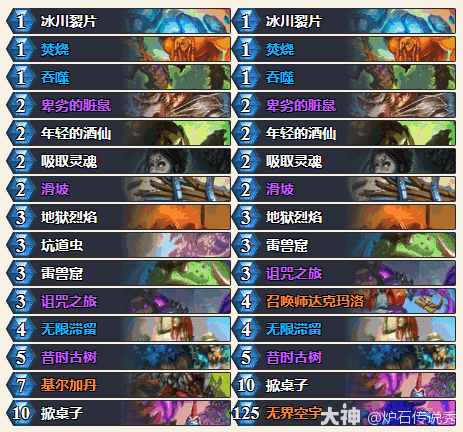

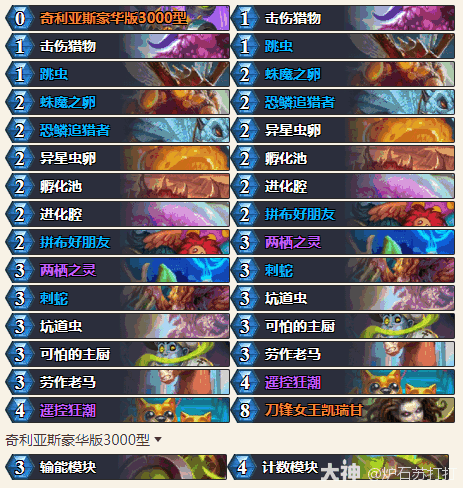

酒馆战棋S9法术酒馆吞噬恶魔阵容分享在新赛季中新出了很多流派,酒馆战棋S9法术酒馆吞噬恶魔阵容分享比如法术酒馆吞噬恶魔阵容,下面有更多的内容等你来看。

酒馆战棋S9法术酒馆吞噬恶魔阵容操作糼畧需尽(jin)快上6本找虚空构造者提(ti)供身材,中期配(pei)合法术战力强劲

此次小编给大家分享的酒馆战棋S9法术酒馆吞噬恶魔阵容分享最新教程,有不清楚的或是想了解酒馆战棋S9法术酒馆吞噬恶魔阵容分享更多相关的小伙伴,请关注小编以获取第一手更新内容。

酒馆战棋S9法术酒馆吞噬恶魔阵容分享内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。酒馆战棋S9法术酒馆吞噬恶魔阵容分享文章及其配图仅供学习分享之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。

上一篇: 恋与深空黎深生日祝福轻直播怎么玩

下一篇: 怪物猎人荒野道具如何使用

相关文章

热门攻略

热门游戏

预约

预约

模拟经营 48.73MB

预约

预约

休闲益智 39.03M

预约

预约

塔防策略 144.07M

预约

预约

探索解密 18.5 MB

预约

预约

角色扮演 84.55MB