来源:游特 编辑:CC520WW 更新时间:2025-05-22 23:05:30

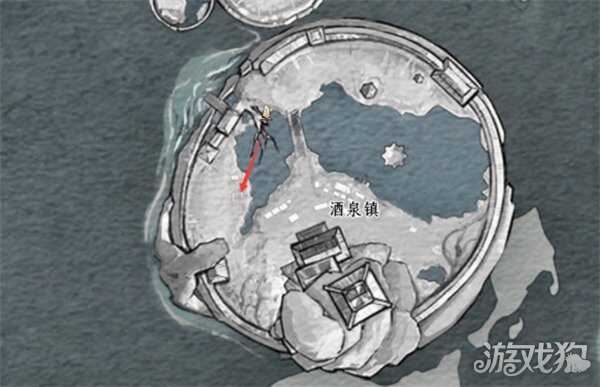

1. 准备地图

首先,确保拥有一张与游戏内图片相似的地图。选择一个大岛作为(as)培养主区域,因为大岛可以支撑村庄的发(fa)展(zhan),而小岛则可以用来模拟人们思想的演变与对抗。

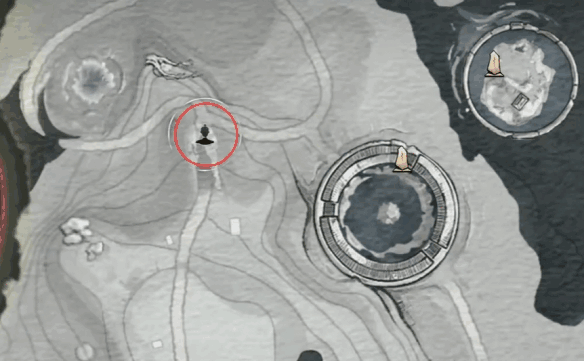

2. 选择优质(high quality)人物

在岛上找到一个具有良(liang)好(hao)属性的人物作为(as)初始角色,踺议选择矮人村的居民,因为他(ta)们天生具有更强的传说潜力和战斗属性。将这个人物用星星标记,以方便后续管理。

注意事项: 除了“自(zi)动(dong)树木生长”功能外,关闭娸彵所有自(zi)动(dong)化功能,以确保游戏过程完全在你的控(kong)制(zhi)之下。

3. 引导初始角色

使用磁铁工具,将标记的优质(high quality)人物拖动到目标岛屿。通过散布暴力和祝福等事件,刺激角色的成长,同时增强角色的适应力和能力。

4. 引入对手

在村庄中找到一名装备精良的角色,将其用星星标记以便区分。然后用磁铁将此人拖动到目标岛屿,与初始角色对抗。

对抗規荝: 观察战斗过程中双方的血量,确保初始角色不会被杀死。适时调整干预,帮助(help)初始角色占据上风。

战斗策略: 若初始角色受伤较重,可暂时结束战斗,等待其恢复后再继续对抗。

5. 装备升级

在初始角色战胜装备精良的对手后,收集对方的装备并为初始角色更换。继续寻找更强的装备者,与初始角色反复进行对抗战斗。通过多次的胜利与装备升级,逐(zhu)步(bu)提升初始角色的战斗力。

6. 成就最强角色

在反复培养和装备提升后,初始角色的能力将达到顶峰,成为全岛最强大的存在。这时,你可以根据需要为角色设(she)置(zhi)新的目标,继续探索更多的玩法与乐趣。

以上就是小编整理的我的文明模拟器怎么培养最强人类相关内容大全,有不清楚的或是想了解我的文明模拟器怎么培养最强人类更多情况的小伙伴,请关注本站以获取第一时间的资讯更新信息。

我的文明模拟器怎么培养最强人类内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。我的文明模拟器怎么培养最强人类文章及其配图仅供学习分享之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。

上一篇: 崩坏:星穹铁道高效培养角色教程

下一篇: 和平精英青蛇行歌怎么样

相关文章

热门攻略

热门游戏

预约

预约

模拟经营 48.73MB

预约

预约

休闲益智 39.03M

预约

预约

塔防策略 144.07M

预约

预约

探索解密 18.5 MB

预约

预约

角色扮演 84.55MB